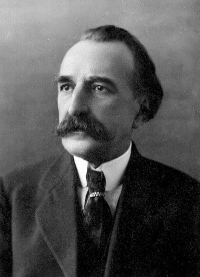

Georges Murat.

Bijoutier et sénateur.

Georges est le fils ainé de Charles Murat et suivra très tôt la carrière de son père tant professionnelle que politique.

Jacques Louis Georges Murat nait le 16 décembre 1851, chez ses parents au 1 rue du Grand Chantier. Il est le deuxième enfant du couple, et l'ainé des enfants ayant atteint l'âge adulte.

Georges grandit dans la maison familiale de la rue du Grand-Chantier et perd sa mère lorsqu'il a 7 ans.

Georges a tout juste 20 ans quand la guerre contre la Prusse éclate. D'après le Journal de Tournon, le 4 septembre 1870, "il était avec son père à la tête du bataillon de la garde nationale qui proclamait la République". Il s'engage dans l'armée le 21 septembre et est incorporé au 7ème bataillon des chasseurs à pied. Il prend part aux combats de Ville-Evrard et de Champigny. Il accomplit ensuite ses cinq années de service militaire et est libéré en 1876.

Le 2 février 1877, il épouse Honorine, Rosalie Lucie Vincent, fille du publiciste et chansonnier Charles Vincent.

Il Participe à la joyeuse activité du caveau dont Vincent est le directeur. Il est admis parmi les chansonniers lors du banquet du 6 février 1880 et à cette occasion compose une chanson, reproduite dans la revue La chanson.

MA RÉCEPTION AU CAVEAU

Banquet du 6 février 1880

AIR : La Femme à barbe

Me voilà membre du Caveau,

Pour moi, Messieurs, c'est une gloire;

Le fait va paraître nouveau,

Et beaucoup n'y voudront pas croire.

Mais MA RÉCEPTION AU CAVEAU

il faut faire une chanson,

Ayant la couleur et le son,

Si je veux, comme mon beau-père,

De Panard boire un jour le verre.

Car, on ne peut plus le nier,

Vous m'avez sacré chansonnier ;

A ce fait on devait s'attendre

Et cela ne peut point surprendre,

De mon beau-père étant le gendre.

Je vous suis donc reconnaissant,

Mon remercîment est sincère ;

De Grange, Nadaud et Vincent,

Je suis désormais le confrère.

J'ai Duvelleroy pour parrain,

Au Pot-au-Feu j'aurai Poullain,

Et par quelques chansons, peut-être,

Comme eux je me ferai connaître.

Car, on ne peut plus le nier, etc.

-----

Voir les notes sur les personnes citées en bas de page.

D'aucun d'eux je n'ai le savoir,

Ma voix est d'un faible calibre ;

Je me tiendrai dans le devoir

Que l'on demande au membre libre :

Payer la cotisation,

Offrir, à la réception,

Le Champagne à vague écumante,

Puis, applaudir lorsque l'on chante!

C'est là que je saurai briller;

Mais, un jour, en franc chansonnier,

Je veux, Messieurs, me faire entendre,

Et, par mon talent, vous surprendre

Tous et lui, dont je suis le gendre!

GEORGES MURAT, Membre libre.

La Chanson (Paris. 1er mars 1880)

Source: BNF

Mais d'abord, cherchons un sujet

Joyeux, gracieux ou superbe;

Que la rime y vienne d'un jet,

Ainsi que l'eau du ciel sur l'herbe.

Cherchons et la forme et le fond,

Comme Vilmay soyons profond;

Pour chanter comme lui la Gaule,

Il ne me faut qu'un coup d'épaule!

Car, on ne peut plus le nier, etc.

Dois-je faire comme Jullien

Des chansons pleines de tendresse?

Ou bien prendre le sacré-chien,

Dont s'anime Mouton-Dufraisse?

Faut-il saisir l'esprit au vol

De Piesse et de Montariol?

Ou, l'allure déboutonnée,

Rire à plein ventre avec Fénée?

Car, on ne peut plus le nier, etc.

Si je ne fais pas erreur, la chanson la femme à barbe fut crée par la chanteuse Thérésa qui eut une très grande notoriété entre 1860 et 1890. On peut lire sa biographie et écouter l'air de la chanson sur le site Du temps des cerises aux feuilles mortes.

En 1903, Georges et Lucie divorcent après 25 ans de mariage. Le 26 septembre 1904, Georges se remarie avec Louise Guiauchain, agée de 28 ans, la fille d'un architecte. La cérémonie est célébrée à Montgeron, ruelle Blondel où Georges possède une maison autrefois léguée par sa mère.

La carrière professionnelle

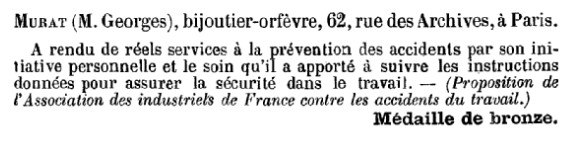

Georges suit très tôt la voie de son père et reprend les affaires sans doute vers 1889 comme en atteste le dépôt de poinçon à la garantie de Paris. Il participe à plusieurs expositions universelles.

Il a une forte activité dans le milieu de la bijouterie dont il fut un temps président de la chambre syndicale.

Le 10 aôut 1900, alors qu'il fait partie du comité d'organisation de l'Exposition Universelle de Paris, il est fait Chevalier de la Légion d'honneur. C'est son ami Alfred Mascuraud qui l'a proposé au grade de chevalier.

La voie politique en Ardèche

En 1866, Charles Murat avait ouvert une usine de chaines colonnes, en Ardèche, à Saint-Martin de Valamas. Georges continua de développer cette branche et s'implanta politiquement en Ardèche. Il fut élu maire de Saint-Martin de Valamas en 1907. Il le resta jusqu'à sa mort.

En 1910 il est élu Conseiller général du canton de Valgorge (arrondissement de Largentière). En 1912, il est élu Sénateur de l'Ardèche (1912-1918).

Il décède le 24 décembre 1818, à l'age de 67 ans, à son domicile de l'Ile Saint-Louis. Sa nécrologie est parue, entre autres, dans le journal "Le Temps" le 26 décembre suivant. Georges est enterré dans le caveau familial du Cimetière du Père Lachaise.

Le couple Murat étant sans enfant, sa veuve Julia (née Rosselot), transmettra l'entreprise à ses neveux.

Références

Site sur l'ArdècheBibliographie sur le site du Sénat

1889-1940 (Extrait du «Jean Jolly» )MURAT (GEORGES, JACQUES, LOUIS), né le 16 décembre 1851 à Paris, mort le 24 décembre 1918 à Paris (4e).

Sénateur de l'Ardèche de 1912 à 1918.

Industriel en bijouterie - son nom était devenu une marque et il fut président de la chambre syndicale - Georges Murat, né dans une famille de tradition républicaine, avait eu de bonne heure le goût de la politique.

Conseiller général de l'Ardèche, ami personnel de Clemenceau de très longue date, il avait toujours milité pour la défense des idées démocratiques et tenté, au renouvellement législatif de 1906, de les faire triompher plus activement encore en briguant un siège de député ; ce ne fut pas un succès. Candidat dans la 1re circonscription de Tournon contre Gailhard-Bancel, député depuis 1899, il ne put empêcher celui-ci d'être élu avec 11.901 voix sur 22.632 votants, alors qu'il obtenait lui-même 10.631 suffrages. Il ne reprit pas sa tentative en 1910, mais posa sa candidature en 1912 au renouvellement triennal du Sénat, le 7 janvier : il fut élu le second par 440 voix sur 781 votants.

Au Sénat, où il siège dans les rangs de la gauche démocratique, il se montre un commissaire d'une extrême activité, déposant un nombre remarquable de rapports sur, entre autres, la création de la caisse des monuments historiques et la protection des sites, la restauration et la conservation des terrains en montagne, la loi du 8 avril 1915, et ses modifications, créant la croix de guerre, l'organisation de la main-d'oeuvre nationale et la mobilisation civile, la création dans chaque commune d'une plaque commémorative des enfants de la localité tombés au Champ d'honneur, etc..

Porté à la présidence du Conseil général de l'Ardèche en 1918, il devait mourir à la fin de l'année, le 24 décembre, à Paris, à l'âge de 67 ans.

Extrait du « Dictionnaire des Parlementaires français », Jean Jolly (1960/1977)

Extraits de la table nominative des travaux parlementaires : 1912 à 1914 , 1915 à 1917 , 1918 à 1920

Le Sénat sous la IIIème République sur le site du Sénat.

Notes

- Charles François Panard (1689-1765), poète, chansonnier et goguettier français.

- Eugène Grangé, vaudevilliste et membre du Caveau. (La Chanson n°1)

- Gustave Nadaud (1820-1896), poète, chansonnier et goguettier.

- Charles Vincent

- Duvelleroy, évantailliste célèbre, membre du Caveau

- Hippolyte Poullain, chansonnier, fondateur d'une autre goguette, la Société chantante du Pot-au-feu.

- Vilmay

- Louis-Antoine Jullien (1812-1860), compositeur et chef d'orchestre. Il fut le chef d'orchestre du Jardin turc pendant plusieurs saisons.

- Mouton-Dufraisse

- Piesse

- Montariol

- Henri Fénée(né en 1820), poète, chansonnier et goguettier français.